Francesca è un avvocato. Dopo otto ore di lavoro, vuole solo prenotare un biglietto per il suo weekend al mare. Apre l’app, ma i pulsanti per scegliere la data sono così sottili e senza bordi che si confondono con lo sfondo: ha provato a selezionare il 15 settembre, ma il calendario continua a fissarla con i suoi quadratini grigi quasi identici. Clicca tre volte sul giorno sbagliato. Non è stanca: l’interfaccia l’ha messa in difficoltà.

Marco è uno sviluppatore e sta scorrendo un po’ di aggiornamenti sul suo social preferito. Un sito di news lo attira con un titolo indovinato: ma, appena apre l’articolo, parte un video in automatico e il testo si muove mentre scorre la pagina. Quel filo di interesse che aveva si spezza. Risultato? Chiude tutto.

Federico deve fare un regalo di compleanno. Apre un e-commerce, ma si blocca: testi sottili come fili d’aria, pulsanti senza contorni che si perdono nello sfondo, caroselli che si muovono da soli. Dopo dieci minuti chiude tutto: e niente regalo. Ma quella di Federico non è pigrizia: Federico è dislessico, come lo sono anche Francesca e Marco. E quell’interfaccia – pensata per “snellire” – per lui è diventata un labirinto.

Se ti è capitato di chiudere una pagina per frustrazione, non è (sempre) colpa tua. Sappi che non sei solo: ci sono già strumenti per ovviare alla questione e, presto, una legge obbligherà a usarli.

Il punto è che Francesca, Marco e Federico rappresentano una nicchia rilevante. Nelle scuole italiane gli studenti con certificazione DSA sono ormai diverse centinaia di migliaia. Gli studi statistici fissano nella scuola italiana la presenza dei DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) tra il 3 e il 6%, un dato in crescita, con una platea sommersa tra gli adulti non diagnosticati: le stime partono da 1,4 milioni di lavoratori, solo in Italia. Tradotto: ogni prodotto digitale intercetta ogni giorno una quota non trascurabile di utenti con bisogni cognitivi specifici. Nel nostro Paese, gli utenti interessati da queste tematiche possono essere milioni.

Per loro e gli altri utenti come loro, molte tendenze celebrate dalle interfacce moderne (minimalismo estremo, animazioni pervasive) alzano barriere invisibili e trasformano l’esperienza in apnea cognitiva. Un’interfaccia “pulita” per un utente neurotipico, può diventare un percorso a ostacoli per chi deve spendere più energie nella decodifica del testo o nell’orientamento.

Dal mito del minimal all’attrito cognitivo

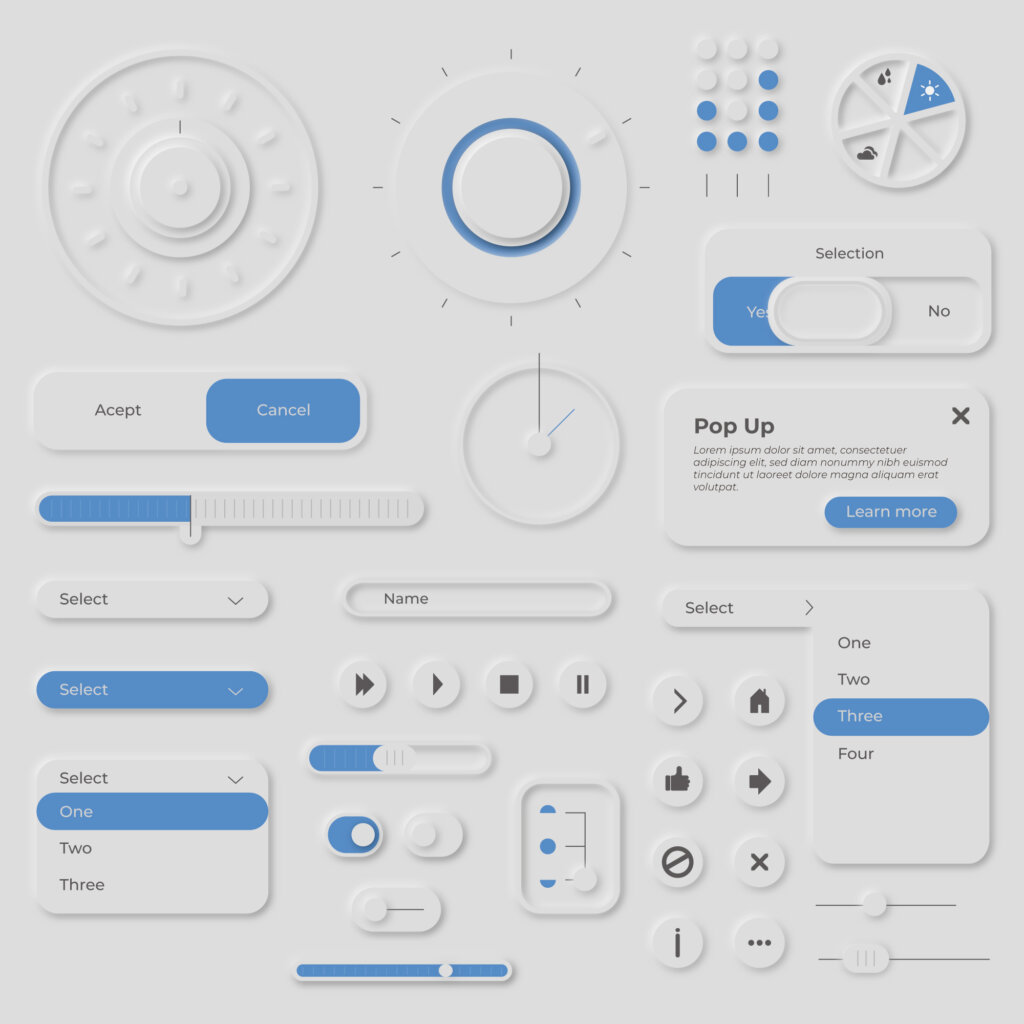

Dieci anni di flat design ci hanno insegnato che “less is more”. Fino a quando questa tendenza non cancella le affordance. È una parola complicata per un’idea semplice: la maniglia di una porta ti suggerisce di tirare, il tasto di un ascensore ti invita a premere. Sono tutti indizi che ci fanno capire come usare un oggetto. Togliendo ombre e bordi ai pulsanti, il design ha tolto le “maniglie” digitali, lasciandoci a indovinare cosa si può cliccare e cosa no.

Ti è mai capitato di guardare una schermata e pensare: che bella! Per poi non avere la minima idea di dove cliccare. È il paradosso del design invisibile: perfetto per una foto, ma un labirinto quando provi a usarlo. I designer, nel tentativo di fare pulizia, hanno cancellato tutti quegli aiuti che davamo per scontati: i contorni, le ombre, quel piccolo rilievo che ci diceva “Ehi, sono un pulsante!”. Credevano che meno elementi avrebbe significato meno confusione, ma per chi usa l’interfaccia il risultato è spesso l’opposto: più dubbi, più errori e la fastidiosa sensazione di non capire qualcosa che dovrebbe essere semplice.

Poi c’è il movimento. Pensa allo scrollytelling: quella tecnica in cui la pagina ti racconta una storia mentre scorri, con testi che appaiono e immagini che si animano. Può sembrare bello ma, per chi deve proteggere un filo di attenzione già fragile, è come cercare di leggere mentre la pagina stessa continua a muoversi, creando solo frustrazione.

Infine ci sono le nuove tendenze, come neumorphism e glassmorphism: eleganti, ma faticose per chi deve concentrarsi sulla lettura. Il “glassmorphism”, ad esempio, usa pannelli simili a vetri smerigliati che rendono il testo difficile da leggere a causa degli sfondi variabili, mentre il “neumorphism” crea pulsanti ambigui che sembrano protuberanze dello sfondo, privi di contorni chiari. Il risultato di queste scelte estetiche è un aumento del cosiddetto “carico cognitivo”.

Vectorium, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Certe soluzioni estetiche e tecniche sono un trucco per far salire le statistiche del “tempo passato sulla pagina”: ma sono anche un ostacolo per chi soffre di disturbi dell’attenzione. Il risultato è un sovraccarico mentale: invece di usare le tue energie per comprare un biglietto o leggere una notizia, le sprechi solo per capire come funziona un’interfaccia complicata.

Se rimani bloccato, il design ha fallito

La vera misura del successo non è quanto tempo una persona passa su un sito, ma se riesce nel suo intento. Se rimani bloccato, il tempo passato sulla pagina sarà anche alto, ma non per bravura di chi l’ha progettata: è un fallimento, perché non sei riuscito a completare la tua operazione.

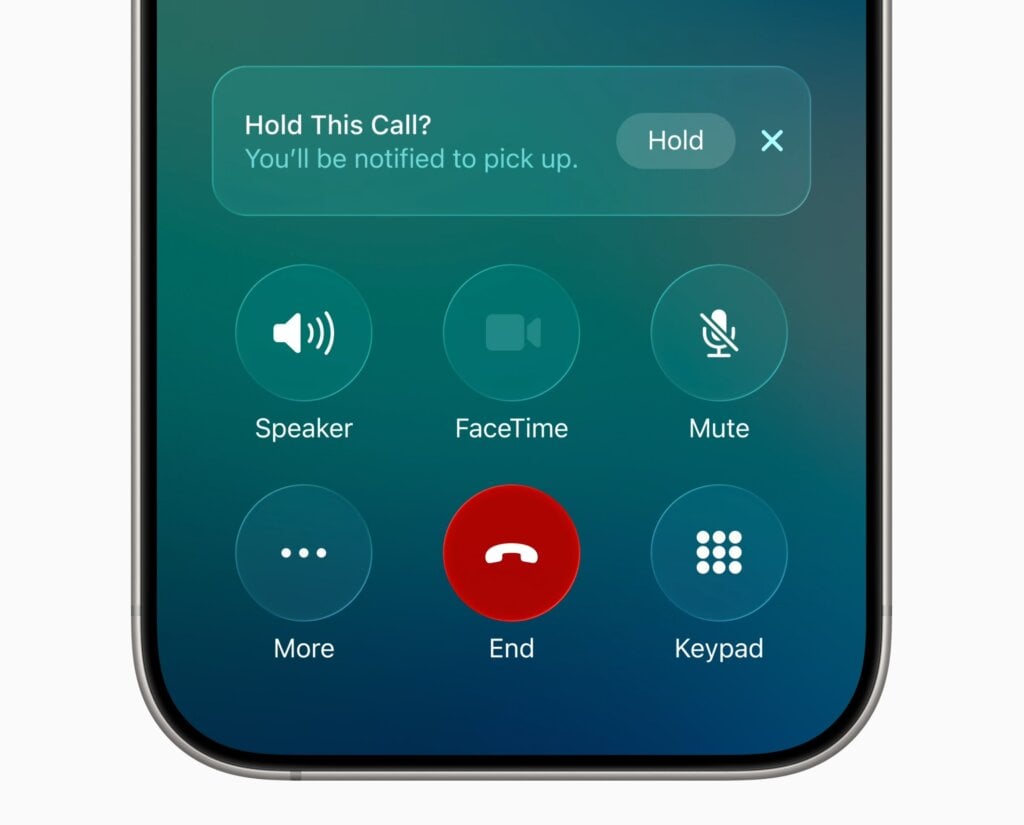

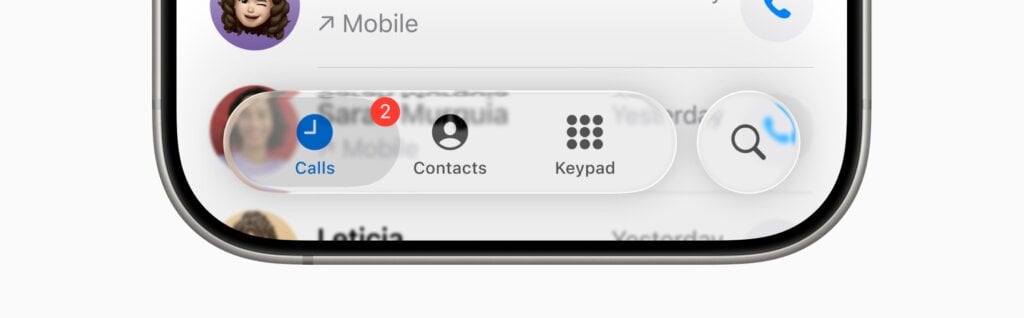

Facciamo un esempio pratico, scegliamo un oggetto che hanno in tasca milioni di persone: iPhone. Le scelte di un’azienda come Apple hanno un impatto enorme. Con il nuovo iOS26, l’interfaccia si è riempita di effetti Liquid Glass, ovvero finestre e menu che sembrano di vetro semitrasparente.

Il problema? Il testo che leggi non ha più uno sfondo fisso. Il suo contrasto cambia continuamente a seconda dell’immagine che hai scelto come wallpaper, costringendoti a uno sforzo costante per mettere a fuoco le parole. Quando cerchi un pulsante, la situazione peggiora: nel tentativo di essere minimal, sparisce quasi del tutto nello sfondo, rischiando di diventare per te completamente invisibili.

Non è solo estetica: è carico cognitivo

Quando un’interfaccia ti costringe a capire come funziona, una parte della tua attenzione si “brucia” prima ancora di iniziare a leggere. Per chi ha dislessia, ogni passaggio in più è un enorme moltiplicatore di fatica. Apple deve aver capito che la sua nuova estetica “wow” poteva diventare un problema, perciò ha creato una seconda corsia: delle funzioni di accessibilità pronte all’uso.

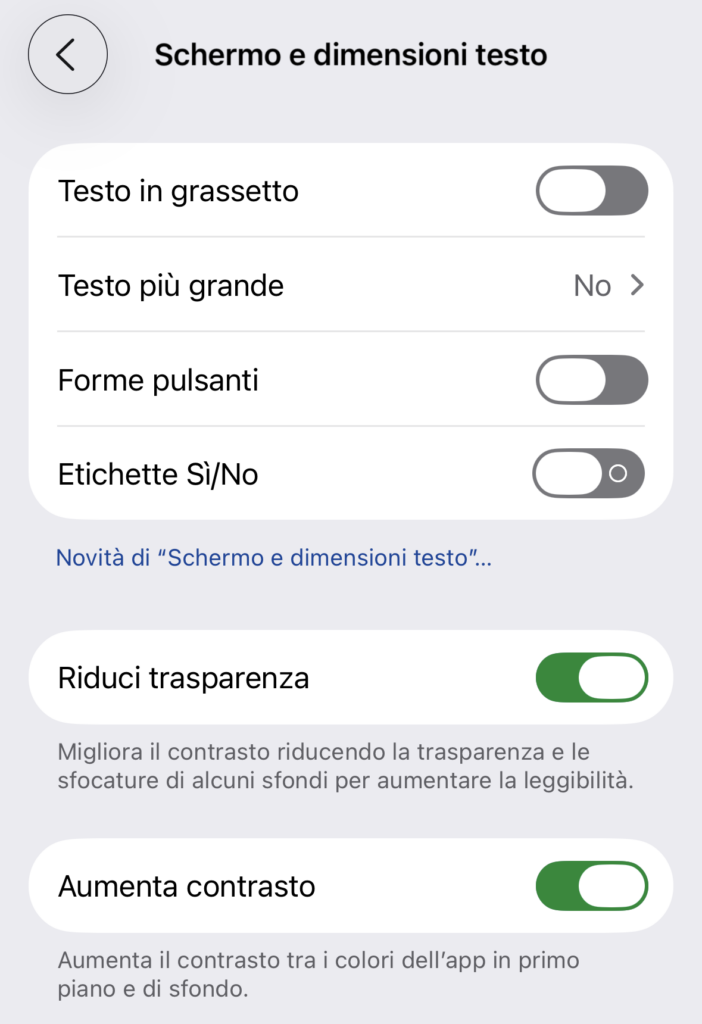

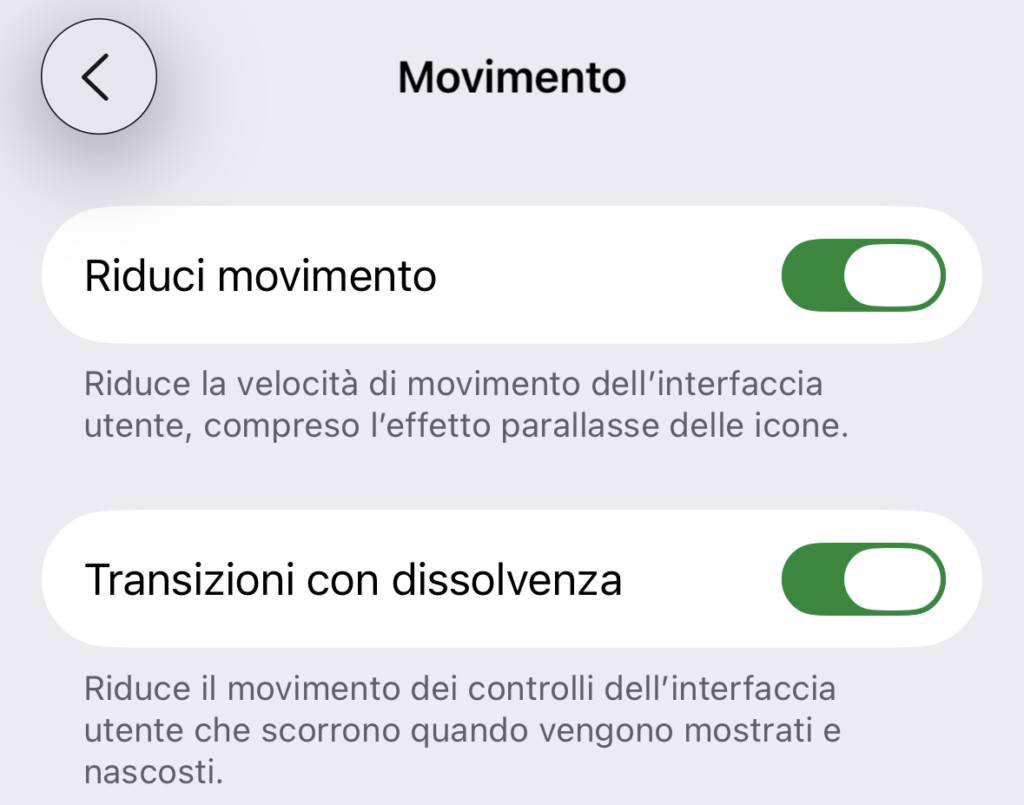

Se avete già installato la beta di iOS26 o pensate di aggiornare il vostro iPhone in questi giorni, ecco due modifiche che potete fare subito nelle Impostazioni del telefono per ridurre la fatica e migliorare la leggibilità.

Per eliminare l’effetto “vetro” e rendere tutto più nitido. Vai in Impostazioni → Accessibilità → Schermo e dimensioni testo e attiva “Riduci Trasparenza” e “Aumenta Contrasto”. L’effetto vetro si “spegne”, i menu diventano a tinta unita e i bordi di pulsanti e testi diventano molto più definiti.

Per fermare le animazioni che distraggono. Vai in Impostazioni → Accessibilità → Movimento e attiva “Riduci Movimento”. Le animazioni vengono sostituite da transizioni semplici e immediate, rendendo l’interfaccia più calma e prevedibile.

Quella di Apple è una scelta precisa: da un lato offre un’interfaccia spettacolare, dall’altro mette a disposizione un percorso alternativo a bassa distrazione. Il punto cruciale, però, è questo: queste opzioni sono utili solo se sai che esistono e dove trovarle. Altrimenti, il rischio è che moltissime persone con DSA si trovino a faticare inutilmente con uno strumento che, con due semplici interruttori, potrebbe diventare un loro potente alleato.

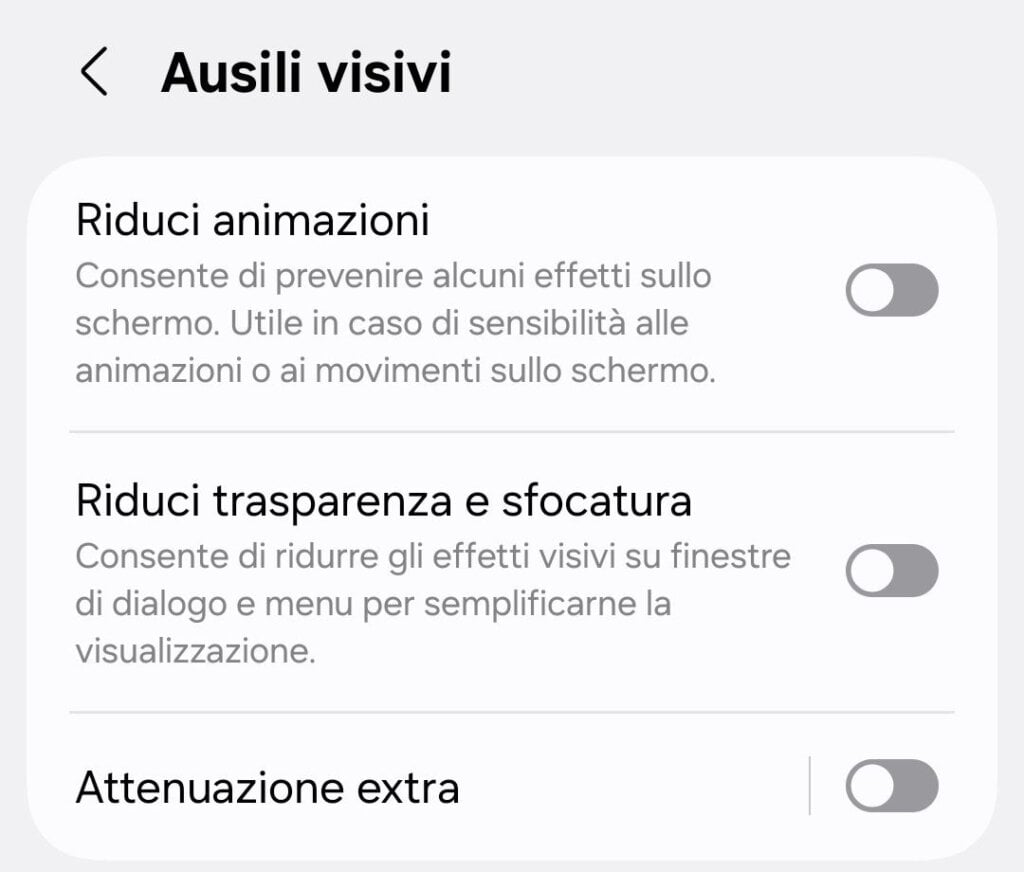

Va detto che impostazioni analoghe le troverete anche su Android.

Come riconoscere un design ben fatto

Rispettare le regole sull’accessibilità non è solo una questione tecnica. Significa progettare interfacce che funzionino per tutti. Ecco alcuni aspetti pratici che fanno un’enorme differenza e che dovremmo pretendere da un sito o un’app.

Testo e leggibilità: un testo ben progettato non ti affatica, ma ti guida. Niente “muri di testo”: le righe dovrebbero essere più corte e allineate solo a sinistra (il testo “giustificato”, cioè allineato su entrambi i lati, crea spazi irregolari tra le parole che disturbano la lettura).

Più spazio per respirare: un po’ più di spazio tra una riga e l’altra (interlinea) rende tutto più arioso e facile da seguire.

Caratteri chiari: i caratteri migliori sono quelli semplici e senza “grazie” (le piccole decorazioni alle estremità delle lettere), come Arial o Verdana. I siti più attenti ti permettono anche di scegliere font specifici per la dislessia.

Colori e contrasto: i colori giusti aiutano a vedere meglio, senza abbagliare. Contrasto riposante: il testo nero su uno sfondo bianco puro può essere troppo aggressivo per gli occhi. Un buon design usa spesso combinazioni più delicate, come un grigio scuro su un bianco sporco o un colore pastello, che stancano meno la vista.

Il colore non basta: Il colore non dovrebbe mai essere l’unico modo per comunicare un’informazione importante. Ad esempio, un messaggio di errore non dovrebbe essere solo rosso, ma contenere anche un’icona o un testo che spieghi il problema.

Struttura e semplicità: un’interfaccia ben organizzata non ti fa perdere tempo ed energie.

Tutto al suo posto: titoli e sottotitoli devono essere chiari per farti capire subito la struttura della pagina. Le funzioni importanti (come i contatti, l’aiuto o il carrello) dovrebbero trovarsi sempre nello stesso punto in ogni pagina.

Meno passaggi, meno fatica: un buon design elimina i passaggi inutili e non ti costringe a ricordare lunghe sequenze di azioni per completare un’operazione.

Interazione facile e intuitiva: usare un sito dovrebbe essere semplice, non un puzzle da risolvere. Accesso senza stress: entrare in un servizio non dovrebbe richiedere di risolvere quiz o indovinelli basati sulla memoria.

Pulsanti chiari e grandi: i bottoni devono essere facili da riconoscere e avere un’area abbastanza grande da poter essere premuta comodamente con il dito, senza sbagliare. Sai sempre dove sei: quando scrivi in un modulo, la casella attiva deve essere sempre ben visibile (questo si chiama “focus”).

Rispettare queste regole è solo il punto di partenza. Un sito può superare tutti i test tecnici ed essere comunque “cognitivamente inospitale”. La vera differenza la fa chi progetta pensando non solo a rispettare una norma, ma a farsi capire davvero dalle persone.

Non è un’opinione: è la legge

Tutti i problemi di cui abbiamo parlato non sono solo una questione di buon senso: esistono leggi che ti tutelano e che obbligano le aziende a creare prodotti digitali utilizzabili da tutti. L’Europa e l’Italia stanno iniziando a fare sul serio.

Una nuova legge europea, l’European Accessibility Act, stabilisce che a partire dal 28 giugno 2025 moltissimi servizi privati dovranno essere accessibili per legge. Questo significa che siti di e-commerce, app della banca, servizi per acquistare biglietti e persino i sistemi operativi dei nostri computer e smartphone dovranno rispettare regole precise: altrimenti rischieranno sanzioni, anche salate. Anche in Italia esistono già norme specifiche per i siti della Pubblica Amministrazione e obblighi per le aziende molto grandi.

Ma cosa significa “accessibile” in pratica? Per fortuna, non è un concetto vago. Esistono delle linee guida internazionali (chiamate WCAG) che funzionano come una specie di “codice della strada” per il design di siti e app. Indicano i requisiti tecnici minimi per non creare barriere.

Però, i soli criteri tecnici non bastano. La vera accessibilità va oltre: significa usare un linguaggio semplice, evitare il testo “giustificato” che crea spazi irregolari tra le parole (“fiumi di bianco”) e usare righe più corte.

Funziona già oggi (quando si vuole farlo funzionare)

La tecnologia per rendere ogni testo accessibile è già qui. Esistono lettori immersivi che “ripuliscono” le pagine web da ogni distrazione: Windows ne ha uno a disposizione da tempo, anche nel browser Edge. Microsoft mette anche a disposizione temi a contrasto elevato per l’interfaccia. Ci sono funzioni che leggono il testo ad alta voce (Text to Speech) evidenziando le parole, font ad alta leggibilità che puoi attivare e PDF che ti permettono di evidenziare e prendere appunti.

Non serve inventare nulla di nuovo: queste funzioni dovrebbero essere presenti e facili da trovare, non “cerotti” da installare a parte. È il famoso “effetto rampa”: una rampa nata per le sedie a rotelle finisce per aiutare tutti, da chi ha un passeggino a chi trasporta una valigia. Allo stesso modo, gli strumenti che aiutano chi ha DSA migliorano l’esperienza di chiunque.

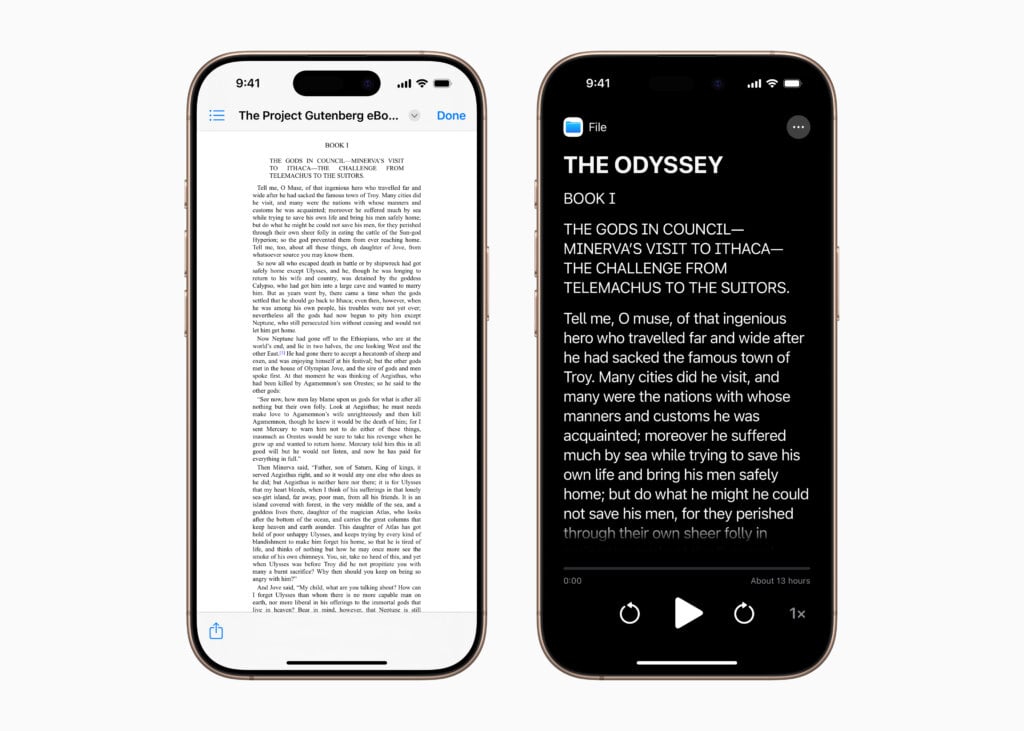

Apple, con iOS26, ha introdotto uno strumento che mette in pratica questa idea: l’Accessibility Reader. È una funzione che “legge” qualsiasi schermata e te la ripresenta come vuoi tu. Puoi scegliere font più leggibili (come OpenDyslexic o EasyReading), aumentare lo spazio tra lettere e parole, cambiare i colori per non affaticare la vista e farti leggere il testo ad alta voce con l’evidenziazione sincronizzata. Ed è integrato in tutto il sistema operativo, non si limita a una specifica applicazione.

In pratica: un articolo online è un caos di colonne e pubblicità? Con un semplice gesto di due dita sullo schermo, puoi ascoltarlo, oppure trasformarlo in una pagina pulita con una sola colonna e leggerlo con le tue impostazioni preferite. È la scorciatoia dalla teoria alla pratica.

Oltre al Reader, iOS26 offre anche altre strategie intelligenti per ridurre la fatica nell’uso quotidiano. Ad esempio, puoi impostare una scorciatoia per attivare il Reader con un semplice triplo clic, tenendolo sempre a portata di mano. Per chi cerca un’esperienza ancora più essenziale, è disponibile la funzione Assistive Access: che trasforma l’interfaccia in una schermata con icone enormi dedicate solo alle app fondamentali (una modalità simile esiste da anni anche su molti smartphone Android).

Infine, l’aggiornamento semplifica anche l’installazione di font specifici, pensati appositamente per chi ha dislessia, rendendo la personalizzazione della lettura più facile e immediata (questo su Android è più macchinoso).

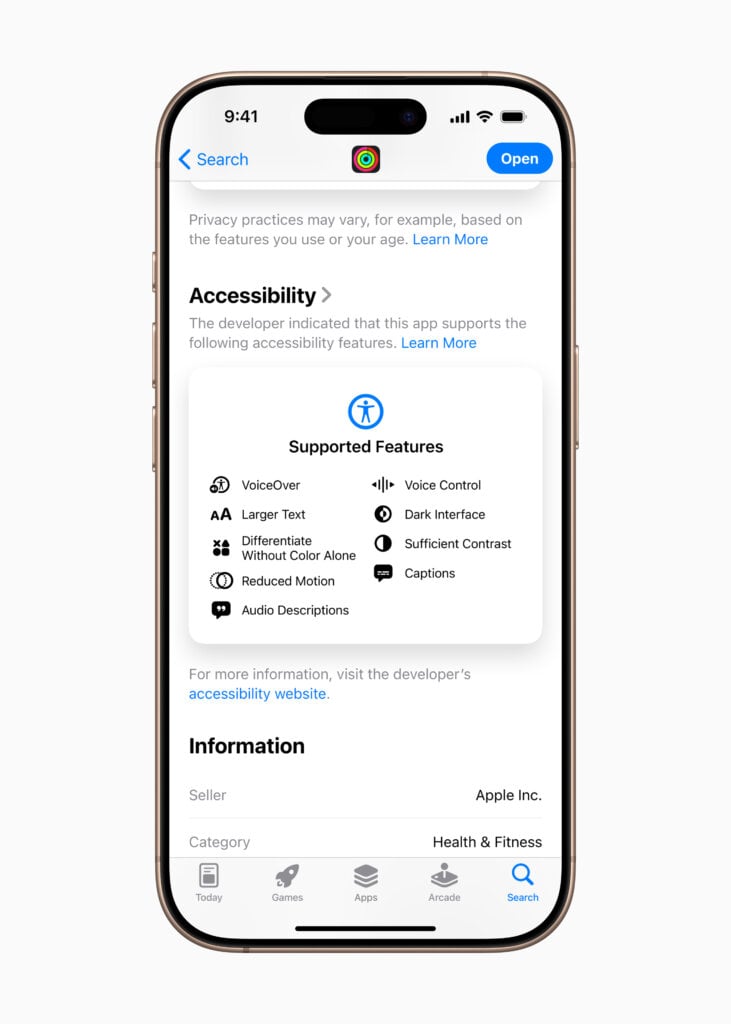

Tutto ciò si traduce in un vantaggio anche per le aziende. Le app che funzionano bene con questi nuovi strumenti saranno preferite dagli utenti. Se un’app ignora le impostazioni di leggibilità del telefono o il Reader non riesce a leggerne i testi, l’utente lo noterà subito e probabilmente passerà a un concorrente che offre un’esperienza migliore.

Grazie a nuove etichette di accessibilità sull’App Store, potrai anche vedere prima di scaricare un’app se supporta funzioni come il testo ingrandito o la lettura vocale. In questo modo, l’accessibilità smette di essere un obbligo e diventa un segno di qualità del prodotto.

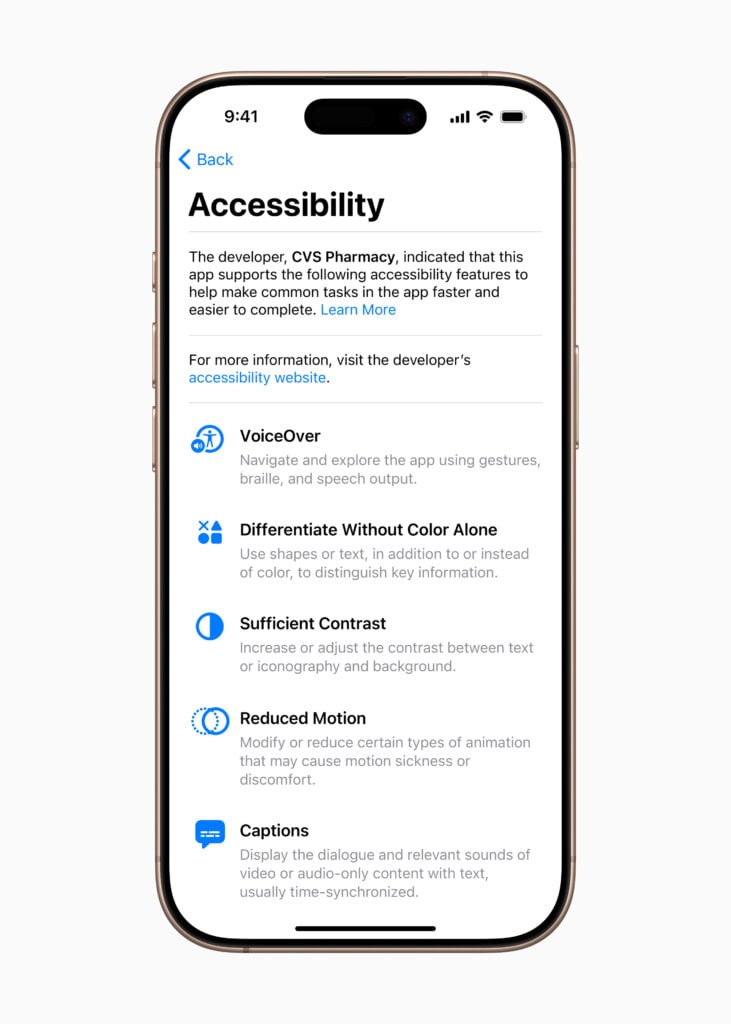

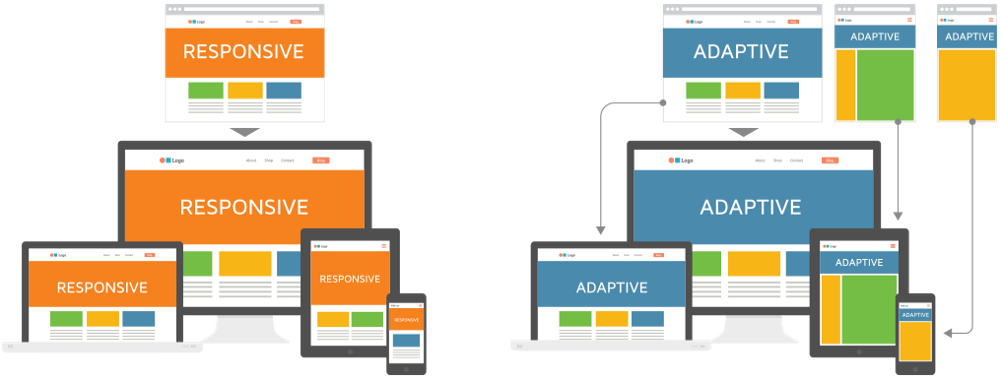

La prossima frontiera: interfacce che si adattano a te

Immagina un futuro in cui i siti e le app si adattano automaticamente al tuo modo di leggere. Un’interfaccia che, se si accorge che stai leggendo lentamente, aumenta da sola lo spazio tra le righe e ti propone un pulsante per ascoltare il testo ad alta voce. Questa è l’idea alla base delle interfacce adattive, tecnologie che promettono di personalizzare l’esperienza in tempo reale.

Jack Strachan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Sulla carta, sembra la soluzione definitiva. Ma è fondamentale badare alla privacy: non vogliamo che un sistema “indovini” le nostre difficoltà cognitive senza il nostro permesso (o, peggio, che ci schedi a nostra insaputa). La strada corretta è dare il pieno controllo all’utente, spiegando in modo trasparente quali aiuti sono disponibili e perché sono utili.

Oltre le regole: una questione di qualità

Siamo partiti dalla frustrazione di un’app difficile da usare e siamo arrivati a una consapevolezza più grande: progettare pensando all’accessibilità non è un favore per pochi, ma un vantaggio per tutti.

Quando un’azienda crea un prodotto tenendo conto anche della neurodiversità, non sta solo rispettando una legge o facendo una scelta etica: sta costruendo interfacce più chiare, percorsi più rapidi e con meno errori per chiunque le usi. La vera misura del successo è aiutare una persona a raggiungere il suo obiettivo. Solo così il web e le app smetteranno di chiederci di trattenere il respiro per portare a termine un compito.

La direzione presa da Apple con iOS26 (offrire da un lato un’estetica gradevole, dall’altro un’esperienza semplificata personalizzabile) potrebbe diventare il nuovo standard. Perché ciò funzioni, le app devono essere progettate per dialogare con gli strumenti di accessibilità del telefono e offrire opzioni semplici come temi ad alto contrasto o la possibilità di cambiare carattere.

Cupertino ha messo gli attrezzi sul tavolo: ora serve guidare gli utenti a usarli e pretendere che le app che scarichiamo li rispettino.Più questi sistemi saranno facili da attivare, più persone li useranno. In questo modo, l’accessibilità smetterà di essere una funzione “nascosta” e diventerà quello che dovrebbe essere: un segno di qualità che migliora l’esperienza digitale. Questo sarà il punto di svolta: quando l’accessibilità smetterà di essere una casella da spuntare su una lista e diventerà un vero e proprio simbolo della qualità di un prodotto.