Ce l’hanno sempre raccontata così: l’editoria online può essere gratuita e campare di sola pubblicità oppure a pagamento. Poi sono arrivati (correndo) gli ad blocker, software che fermano la pubblicità online. Niente pop-up, banner e simili. E ora?

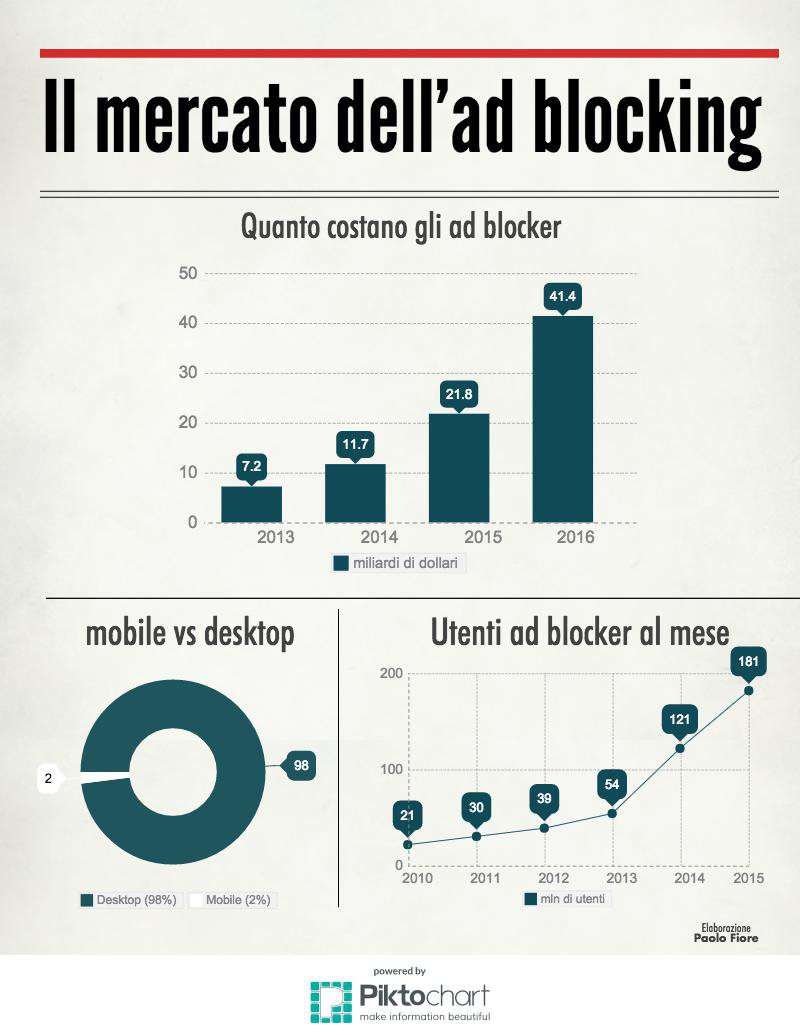

#Infografica Il mercato raddoppia ogni anno

Se i paywall stanno dando risultati alterni, gli editori che hanno puntato tutto sulla pubblicità hanno spesso ceduto all’invasività. Una tentazione legittima in un momento di vacche magre e mercato pubblicitario online in ripresa (+8,9% stimato da Nielsen nei primi 11 mesi del 2015).

Non stupisce allora che, proprio nello stesso periodo, il fenomeno ad blocking sia cresciuto. Tra il 2014 e il 2015, gli utenti che utilizzato un software anti-pubblicità sono aumentati del 41%. Secondo gli ultimi dati disponibili, a giugno 2015 erano 198 milioni. Una platea che ha un impatto enorme sull’economia web. Un impatto che cresce in modo geometrico. Nel 2013 il costo dell’ad blocking era di 7,2 miliardi di dollari. Nel 2014 era cresciuto a 11,7 miliardi. Nel 2015 l’esplosione: 21,8 miliardi in meno nelle casse di editori online e agenzie. Una cifra che potrebbe quasi raddoppiare, a 41,4 miliardi, nel 2016.

I nuovi lettori sono mobile first (e spaventano Zuck)

L’utilizzo degli ad blocker sembra andare di pari passo con una maggiore consapevolezza tecnologica. Lo si nota dalla classifica dei settori più colpiti, capeggiata da ambiti a vocazione geek: sui siti di gaming, un utente su 4 blocca la pubblicità. Uno su 5 sui social network, il 17% sugli specializzati di tecnologia. Gli utenti che usano i software sono il 6% della popolazione di internet, ma il loro impatto (21,8 miliardi) è pari al 14% della spesa globale sul web. Dati che ci raccontamo quanto l’attivazione degli ad blocker sia ancora un’operazione attiva, fatta (soprattutto ma non solo) da chi ha dimestichezza con il mezzo.

Ma è solo questione di (poco) tempo. Perché proliferano i sistemi operativi che includono gli ad blocker di default. Una spinta notevole è arrivata da iOS 9, che dà agli utenti la possibilità di fermare gli annunci. Adesso anche Samsung ha intenzione di seguire la stessa strada. Due mosse che segnano l’irruzione dell’ad blocking nel mobile, l’ultima muro a resistere. Fino a ora. Nel 2015, infatti, il 98% del mercato si concentra sul desktop. Su smartphone e tablet sono Chrome e Firefox a farla da padrone. Safari di Apple rappresenta però il 52% del mercato del browsing mobile. E e se ci si mette anche Samsung, il gioco è fatto.

Il problema tocca tutti. Anche Mark Zuckerberg ha messo nero su bianco, nel report annuale di Facebook, che gli ad blocker rappresentano un fattore di rischio. “Quasi tutto il nostro fatturato deriva dalla pubblicità”, per l’esattezza il 96%. I software anti-pubblicità “stanno avendo un effetto avverso sui nostri risultati finanziari”. Andrà ancora peggio “se queste tecnologie continueranno a proliferare, soprattutto sulle piattaforme mobile”.

L’ad blocking in Italia

L’Italia non è ancora un mercato centrale. Gli utenti che utilizzano blocchi pubblicitari sono 4,7 milioni, il 12,8% dei naviganti. Poco più della Francia (che si ferma al 10,4%) ma ben al di sotto delle percentuali di Uk (20,3%), Germania (25,3%) e soprattutto Polonia e Grecia, dove a evitare la pubblicità è un utente su tre. L’Italia però cresce a ritmi vertiginosi: +134% nel 2015.

L’utente italiano tipo che utilizza ad blocker è un uomo, tra i 18 e i 34 anni, e naviga soprattutto con Chrome. Ma perché gli italiani decidono di installare un ad blocker? La prima ragione è quella più scontata: secondo una ricerca di Teads, per tre utenti su quattro è colpa della pubblicità troppo invasiva. Soprattutto dei pop-up, indicati dall’80% degli utenti come il formato più fastidioso. Il problema (per due utenti su tre) non sta nella pubblicità in sé, ma nel fatto che peggiori l’esperienza di navigazione.

Come hanno risposto gli editori online

Il fenomeno ad blocking è impetuoso. E le risposte sono state in ordine sparso. La più dura è stata quella dell’editore tedesco Axel Spinger. Il sito della sua Bild (il giornale online più letto in Germania) vieta la navigazione agli utenti che fermano la pubblicità. Vuoi leggere il mio giornale? Hai due possibilità: disattiva il tuo ad blocker oppure sgancia i soldi dell’abbonamento. Lo stesso ha fatto GQ negli Stati Uniti a partire da Natale.

Guardian e Washington Post hanno preferito maniere più gentili. Invitano l’utente a disattivare il blocco. Ma, appunto, è solo un invito. Senza effetti sulla lettura se la risposta dovesse essere “no, grazie”.

Forbes ha sperimentato una strada intermedia dal 17 dicembre 2015 al 3 gennai 2016. Il sito ha scritto un messaggio: “Per cortesia, disattiva il tuo ad blocker per continuare. Per ringraziarti saremo felici di presentarti un’esperienza pubblicitaria più leggera”. I risultati non sono stati malvagi. Il 42,4% dei visitatori ha accettato la proposta, consentendo al sito di monetizzare 15 milioni di impression.

Le startup blocca-ad blocker

Nello spazio vuoto tra ad blocking ed editori in cerca di soluzioni sono nate alcune startup. In un continuo ricorrersi tra gatto e topo, Secret Media sviluppa tecnologie che “ingannano” gli ad blocker. Nasconde il codice che consente di localizzare una pubblicità. La società, nella homepage del suo sito, afferma che “l’accesso ai contenuti di qualità è gratuito per tutti perché i brand pagano gli editori per avere visibilità. L’ad blocking rompe questa armonia” e rappresenta “una soluzione sbagliata a un problema sbagliato” perché “non distingue l’advertising intrusivo dalla buona pubblicità”. Fondata da due francesi (Frederic Montagnon e Julien Romanetto), con sede a New York, nel luglio 2014 Secret Media ha raccolto un finanziamento da un milione di dollari.

Più ricco è stato il bottino di Sourcepoint. La startup è stata fondata lo scorso giugno da un ex Google, Ben Barokas, e ha raccolto 10 milioni di dollari in un solo round. Sourcepoint non è un semplice blocca-ad blocker. La società analizza i dati e offre soluzioni su misura capaci di far incontrare le necessità degli editori con quelle degli utenti. Fa da mediatore. In sostanza bilancia paywall, gratuità e invasività pubblicitaria per trovare un’offerta “su misura”.

Scenari (e non solo)

Sourcepoint ha un obiettivo: “Trasformare l’ecosistema media e renderlo sostenibile”. È una sfida che chiunque pubblichi online deve raccogliere per confrontarsi con gli ad blocker. Il punto di partenza è un dato: il 75% degli utenti non installerebbe alcun software se il formato di advertising fosse meno invasivo. I giusti formati potranno fare la loro parte, senza muri.

I big data e il programmatic buying (cioè l’insieme dei processi che utilizzano la tecnologia per l’acquisto, l’ottimizzazione e la vendita degli spazi pubblicitari digitali) consentono di indirizzare la pubblicità verso target sempre più specifici. E se mirare bene consente di fare centro, aprire una rete dove catturare chiunque ha meno senso.

Se la pubblicità dovrà essere meno invasiva e più coinvolgente, un report di Yahoo e Flurry ipotizza una crescita del native advertising, soprattutto sul mobile.

L’ad blocking però non è solo pop-up e banner. Fermare le pubblicità consente di non essere tracciati, rende la navigazione più fluida e veloce, allungano la durata della batteria. Tutti elementi di cui tiene conto Brave. Si tratta di un nuovo browser, che lo scorso novembre ha raccolto il primo round di finanziamenti: 2,5 milioni di dollari. Il suo creatore ha un curriculum importante: Brendan Eich è il padre di JavaScript ed è stato tra i fondatori di Mozilla (la società che ha dato vita a Firefox).

Brave blocca la pubblicità in automatico, velocizzando il caricamento della pagina. Una catastrofe per gli editori? No, perché Brave propone un nuovo modello di business. Decide quali pubblicità oscurare: ferma le più fastidiose e quelle esterne al sito che tracciano i dati degli utenti; via libera al native advertising.

Le pubblicità però non scompaiono: vengono sostituite da altre più discrete. Il giro d’affari potrebbe risentirne, ma Brave punta a ridurre i costi eliminando gli intermediari. La distribuzione dei profitti sarà questa: il 55% degli incassi pubblicitari vanno agli editori; un altro 30% viene diviso in parti uguali tra Brave e il partner che ha fornito l’annuncio. Il resto – e questa è una novità – va agli utenti. Si potrà guadagnare guardando i siti? Non proprio. I soldi non finiranno nelle tasche dei visitatori sotto forma di dollari: andranno a costituire un credito (si ipotizza in Bitcoin) che i lettori potranno destinare ai siti preferiti. Che a quel punto consentirebbero l’accesso gratis e senza alcun annuncio pubblicitario.

Funzionerà? Non è dato sapere. Ma è uno dei primi esempi (assieme a Sourcepoint) che va oltre la divisione tra pro e contro gli ad blocker.

Paolo Fiore

@paolofiore