La vita sulla Terra è resa possibile dalla presenza di uno strato di ozono che si trova nella stratosfera ad un’altezza di circa 20-30 km. L’ozono è una molecola formata da tre atomi di ossigeno (a differenza della normale molecola di ossigeno che è formata da 2 atomi) e svolge un ruolo cruciale perché ci protegge dalla radiazione ultravioletta emessa dal nostro Sole.

Che cos’è l’ozono?

Senza ozono, aumenterebbe l’insorgenza di cancro alla pelle, di danni al DNA e di cataratta per gli esseri umani e gli animali. Già dagli anni ’70 del secolo scorso ci si era resi conto che i clorofluorocarburi (CFC), ampiamente utilizzati fin dagli anni ‘30 nella refrigerazione, negli aerosol, nei solventi e negli estintori, erano un pericolo per l’ozono.

Mentre nello strato dell’atmosfera più vicino alla Terra (la troposfera), i CFC circolano per decenni senza degradarsi o reagire con altre sostanze chimiche, quando raggiungono la stratosfera, il loro comportamento cambia. Nella stratosfera superiore (oltre la protezione dello strato di ozono), la luce ultravioletta provoca la rottura dei CFC, liberando cloro, un atomo molto reattivo che catalizza ripetutamente la distruzione dell’ozono, distruzione che è molto più rapida della capacità del gas di riformarsi naturalmente.

L’unità di misura dell’ozono è il Dobson (che misura il numero delle molecole di ozono per centimetro quadro) e, in media, noi siamo protetti da una strato di 300 Unità Dobson ma questo numero scende per cause naturali nell’inverno Antartico quando il grande freddo del vortice antartico distruggoe l’ozono che poi si riforma a primavera, quanto torna il Sole.

Da qui la necessità di monitorare lo strato di gas, un compito che viene portato avanti dagli anni ’60 dalle basi antartiche che sono equipaggiate con strumenti che misurano quanto radiazione ultravioletta riesce a penetrare, oppure lanciando palloni che vanno a fare le misure in situ.

Prima del 1979, non si erano mai misurate concentrazioni di ozono atmosferico inferiori alle 220 Unità Dobson. Ma all’inizio degli anni ’80, grazie a una combinazione di misurazioni da terra e da satellite, gli scienziati cominciarono a rendersi conto che la protezione solare naturale della Terra si assottigliava drasticamente sopra il Polo Sud all’inizio di ogni primavera antartica. Questo assottigliamento dello strato di ozono sopra l’Antartide divenne noto come buco dell’ozono.

Il “buco” dell’ozono

In effetti, la parola buco non è letterale: nessun luogo è privo di ozono. Gli scienziati hanno usato la parola buco come metafora per riferirsi all’area in cui le concentrazioni di ozono scendono al di sotto della soglia storica di 220 Unità Dobson. Utilizzando questa metafora, possono descrivere le dimensioni e la profondità del deficit di ozono.

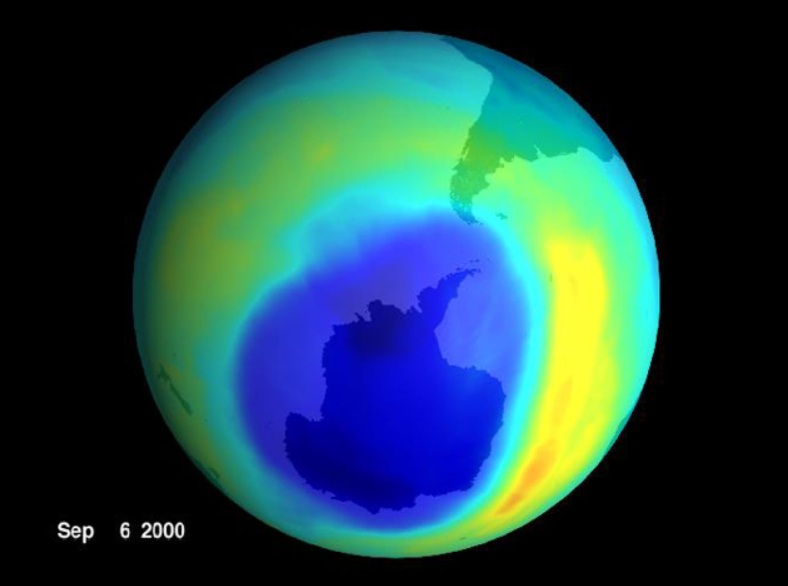

Le immagini dei satelliti hanno mostrato l’estensione dell’assottigliamento rivelando che, alla fine dell’inverno australe (che cade a inizio ottobre), raggiungeva le dimensioni massime ed interessava tutto il continente antartico. In più il confronto tra immagini raccolte nel corso degli anni mostrava che il “buco” nello strato di ozono cresceva di anno in anno,

Per capire l’entità del problema pensiamo che nel 1979 la profondità massima del buco è stata di 194 unità Dobson, non molto al di sotto del precedente minimo storico. Per diversi anni, le concentrazioni minime si sono mantenute sui 190, ma poi sono rapidamente diminuite: 173 DU nel 1982, 154 nel 1983, 124 nel 1985.

Il 16 maggio 1985, tre scienziati del British Antarctic Survey (Jon Shanklin, Brian Gardiner e Joe Farman) hanno pubblicato una ricerca epocale che ha messo in evidenza il drammatico assottigliamento dello strato di ozono sopra l’Antartide, un risultato che ha scatenato un’immediata preoccupazione globale per i potenziali danni alla salute umana e agli ecosistemi di tutto il mondo,

Preoccupazione che si è materializzata nel protocollo di Montreal che è stato approvato nel 1987 ed è entrato in vigore nel 1989. La grande rapidità dell’azione internazionale mette in evidenza che la comunità delle nazioni aveva percepito il pericolo imminente che spingeva tutti ad agire in fretta. Ovviamente non si poteva vietare l’uso dei CFC dall’oggi al domani. Occorreva dare dei tempi realistici per permettere alle industrie di sostituire la loro produzione.

L’entrata in vigore del protocollo non ha, quindi, portato immediati miglioranti anche perché, una volta rilasciati nell’atmosfera, i CFC vi restano per oltre 50 anni.

Quindi, prima di migliorare, la situazione ha continuato a peggiorare. La serie di mappe https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/Ozone mostra lo stato del buco dell’ozono ogni anno nel giorno (a inizio ottobre) in cui sono state misurate le concentrazioni di ozono più basse.

Nel 1991 è stata superata una nuova soglia: la concentrazione di ozono è scesa per la prima volta sotto i 100 DU. Da allora, le concentrazioni inferiori a 100 sono diventate sempre più frequenti. Il buco dell’ozono più profondo si è verificato nel 1994, quando le concentrazioni sono scese a soli 73 DU il 30 settembre.

Il buco dell’ozono ha aperto gli occhi al mondo sugli effetti globali dell’attività umana sull’atmosfera. In un momento in cui il consenso internazionale sulla scienza del clima è sotto pressione, questo 40° anniversario della pubblicazione dell’articolo che ha innescato la reazione internazionale è un momento per riflettere su una storia di successo della scienza, che ha cambiato il mondo in meglio.

Questo ci ricorda il profondo impatto che le scoperte scientifiche possono avere sulla politica globale e sul benessere umano. La scoperta del buco dell’ozono è una delle più importanti scoperte ambientali del XX secolo e dimostra come una scienza solida, una comunicazione chiara e la cooperazione internazionale possano affrontare minacce di portata planetaria.

Sebbene il buco dell’ozono antartico mostri segni di miglioramento, il processo di guarigione è molto lento. Considerando la lunga vita dei CFC in atmosfera, il recupero completo potrebbe avvenire solo dopo il 2070. Questa previsione è valida solo a patto che non vengano immessi nuovi CFC in atmosfera. Per questo bisogna continuare a vigilare. Ogni tanto i rivelatori sparsi per il mondo sniffano i CFC e occorre agire con rapidità individuando e sanzionando le industrie che li producono.