La ricerca della vita su altri corpi celesti è un argomento affascinante e difficilissimo. Prima di tutto occorre avere le idee chiare su cosa cercare, magari partendo dalla comprensione della nascita della vita sul nostro pianeta. Pensiamo che la vita debba essersi sviluppata attraverso un processo che ha trasformato molecole organiche, i famosi mattoni della vita, in una struttura in grado di replicarsi. Ancora non sappiamo come sia successo ma sappiamo quali sono gli ingredienti necessari alla ricetta che ha prodotto DNA e RNA presenti nelle cellule di tutti gli organismi viventi. I sei elementi fondamentali per la vita sono riuniti nell’acronimo CHNOPS che sta per carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. Questi sei elementi costituiscono il 98% della materia vivente sulla Terra.

La ricetta della vita

Il carbonio costituisce la struttura portante di molte molecole negli organismi viventi dal momento che può formare una varietà di legami singoli o multipli, che gli consentono di generare una grande diversità di strutture chimiche.

L’idrogeno è l’elemento più semplice ed è l’unico dei sei ad essere nato insieme all’universo. Tutto il resto è stato sintetizzato dalle stelle. Non è un caso che la molecola dell’idrogeno, formata da due atomi dell’elemento, sia la più abbondante nel cosmo.

L’azoto è una parte essenziale del gruppo amminico di base negli amminoacidi. In quanto tale, è un componente fondamentale delle proteine. Si trova anche negli acidi nucleici: le “basi azotate” che formano i pioli delle strutture a doppia elica del DNA. Inoltre, insieme a fosforo e potassio è anche la base dei concimi chimici che nutrono il pianeta. Se questa affermazione vi coglie di sorpresa vi invito a leggere il bel libro di Kerstin Hoppenhaus intitolato Il sale della terra che vi farà capire quanto sia importante l’azoto.

L’ossigeno nella sua forma molecolare (O2) è necessario per la respirazione cellulare. Nel nostro pianeta viene prodotto attraverso la fotosintesi. Combinandosi con l’idrogeno, l’atomo di ossigeno produce acqua la molecola più abbondante dell’universo dopo quella dell’idrogeno.

Il fosforo, sotto forma di gruppo fosfato acido, si trova nella struttura portante del DNA, la struttura fondamentale della vita. Il fosfato è anche una parte essenziale dell’ATP, una molecola utilizzata come fonte di energia negli esseri viventi.

Lo zolfo si trova comunemente nelle proteine. Quando due aminoacidi uniscono i loro atomi di zolfo, formano una struttura stabile. Si tratta di un componente essenziale alla base della struttura tridimensionale delle molecole comuni negli organismi viventi.

Una volta che gli ingredienti siano presenti occorre trovare le condizioni che permettano le reazioni chimiche alla base della formazione dei mattoni della vita, prime fra tutte le basi azotate che costituiscono i pioli di DNA e RNA.

Perché il lago di Pantelleria è “diverso”

Anche se non sapeva tutto questo, Charles Darwin aveva intuito che la vita sulla Terra doveva avere avuto inizio in un piccolo stagno caldo. Un suggerimento che spinge gli astrobiologi a studiare laghi termali, magari con un distinto odore di uova marce che denota la presenza di zolfo. Uno dei piccoli stagni caldi sotto osservazione è lo Specchio di Venere di Pantelleria, un piccolo lago di acqua dolce di un azzurro intenso (dovuto alla presenza di cianobatteri) a poca distanza dal mare.

Sulle sue rive gorgogliano sorgenti termali e la sua acqua alcalina è ricca di minerali che si depositano nel fango delle rive che viene utilizzato per trattamenti di bellezza dai turisti. Lo stesso fango è stato raccolto da un gruppo di astrobiologi guidato da Giovanna Costanzo biologa molecolare dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del CNR che ha constatato che il mix chimico fisico del lago Pantelleria offre le condizioni ideali per la formazione degli amminoacidi alla base della vita, fornendo un analogo odierno a quanto deve essere successo sulla giovanissima terra, che era ben diversa da quella che conosciamo oggi.

Confrontando le condizioni chimico-fisiche e geologiche del lago termale con i dati raccolti dalla sonda Perseverance nella sua esplorazione del cratere Jezero, che è il fondale di un antico lago marziano, si capisce che lo specchio di Venere si può considerare anche un analogo del giovane Marte. In effetti, il bagno nel lago di Venere fa capire che si tratta di un’acqua “diversa” ma, pur conoscendo bene questa sensazione, non avrei mai immaginato che uno dei paesaggi più iconici di Pantelleria potesse offrire condizioni simili a quelle della Terra primordiale oppure del giovane Marte quando il pianeta aveva fiumi e laghi.

La ricerca di analoghi del piccolo stagno caldo evocato da Darwin è uno dei cardini dell’astrobiologia moderna che, oltre a chiedersi come si sia formata la vita come noi la conosciamo, si interroga sulla possibilità di costruire organismi viventi “allargando” la scelta dei sei classici elementi del CHNOPS.

Per questo nel 2010 aveva avuto grande risonanza mediatica l’annuncio della NASA a proposito di un risultato ottenuto da un gruppo di astrobiologi che avevano lavorato sul fango del Mono Lake in California.

A differenza del placido Specchio di Venere, che offre la scelta standard, il Mono Lake contiene arsenico che, in generale, non ha un buon rapporto con gli essere viventi benché abbia caratteristiche chimiche simili al Fosforo. Gli astrobiologi americani sostenevano di avere trovato un batterio che viveva in ambiente senza fosforo ma ricco di arsenico e avevano supposto che questo fosse la prova della possibilità di sostituire il fosforo con l’arsenico nel cocktail della vita. Potenzialmente una forma di vita diversa da quella nota che apriva grandi prospettive per la ricerca astrobiologica su altri pianeti. L’articolo era stato pubblicato sulla rivista Science, una delle più importanti nel mondo scientifico, e la conferenza stampa della NASA aveva dato grande risalto a Felisa Wolfe-Simon, giovane ricercatrice che firmava per prima l’articolo.

Una ventata di notorietà che presagiva un brillante inizio di carriera, ma che è ben presto trasformato in un incubo mediatico. Mentre è normale che un risultato scientifico venga sottoposto al vaglio di colleghi che possono accettarlo oppure criticarlo, l’enfasi della presentazione ha suscitato una tempesta di critiche vuoi da colleghi, che non riuscivano a replicare il risultato e mettevano in dubbio la validità dell’esperimento, vuoi dai leoni della tastiera che riversavano critiche odiose su Felisa. In questi casi è buona norma che chi è a capo di un gruppo di ricerca intervenga per difendere chi viene attaccato ingiustamente, ma questo non è successo e Felisa è stata sopraffatta e ha preferito ritirarsi in buon ordine dedicandosi ad altre attività.

E’ stato il primo esempio di tempesta social su un lavoro scientifico Per una strano caso del destino, la cosa è tornata alla ribalta più o meno in contemporanea con i risultato del lago di Pantelleria perché la rivista Science ha deciso di ritirare l’articolo pubblicato nel 2010 nonostante le proteste degli autori e della NASA. Science ha spiegato che la decisione non è motivata dal sospetto di frode, ma piuttosto dal desiderio di fare chiarezza e mettere la parola fine all’ipotesi di sostituire il fosforo con l’arsenico. Certo non è stata una bella sorpresa per Felisa Wolfe-Simon che, dopo due maternità, sta riprendendo il suo percorso accademico.

A questo punto viene naturale chiedersi perché Science abbia deciso di fare un passo così drastico e così ritardato anche pensando ad altri risultati clamorosi che, pure non avendo superato la prova del tempo, non sono stati ritirati.

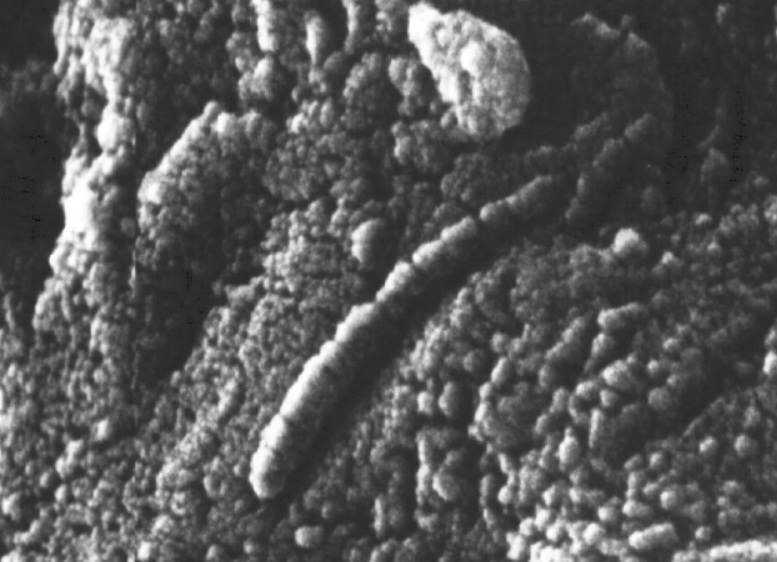

Pensiamo all’annuncio nell’agosto 1996 della scoperta di macroscopiche strutture allungate che potevano essere interpretate come colonie batteriche fossili nel meteorite marziano ALH84001 recuperato in Antartide 12 anni prima. L’allora amministratore della NASA cavalcò la notizia e convinse il Presidente Bill Clinton a commentarla «Oggi questo pezzo di roccia» disse il Presidente indicando la foto di un sasso a forma di patata «ci parla, e ci parla attraverso distanze di milioni di miglia e tempi di milioni di anni: ci parla della possibilità di vita».

Era stata scoperta la prova dell’esistenza della vita su Marte? Una bomba rispetto alla quale il batterio all’arsenico diventa una bazzecola. Ovviamente moltissimi ritennero che l’evidenza sperimentale non fosse sufficiente per sostenere l’esistenza di antica vita marziana e, con il passare del tempo, tutti si convinsero che si trattava di strutture geologiche e non di fossili. Tuttavia la carriera di David Stewart McKay che era il primo autore dell’articolo pubblicato da Science, oltre ad essere il chief scientist per la ricerca astrobiologica del Johnson Space Center della NASA, non venne per niente danneggiata.

Forse nel 1996 non c’erano i social oppure forse si trattava di uno scienziato affermato e non di una giovane donna all’inizio della sua carriera, rimane da capire come mai nessuno degli editor che si sono succeduti alla guida di Science abbia mai pensato di ritirare l’articolo palesemente sbagliato.