Guerra commerciale, strategia zero Covid, tensioni geopolitiche e avvio del declino demografico: diversi fattori stanno contribuendo a una risistemazione delle catene di approvvigionamento nel continente asiatico. Il domino di Pechino non sarà più incontrastato. Ci racconta tutto il nostro corrispondente dall’Asia

C’era una volta la Cina unica “fabbrica del mondo”. Quel mondo però sta cambiando. E mentre Pechino persegue una complicata autosufficienza tecnologica, le catene di approvvigionamento asiatiche stanno cambiando volto. Non un golpe ai danni di Pechino, che resterà un punto cardinale fondamentale della produzione innovativa (e non) in Asia. Ma una condivisione dello scettro, questo sì pare essere nell’ordine delle cose. E risultato di una serie di fattori: dagli effetti collaterali della guerra commerciale alla contesa geopolitica tra Cina e Stati Uniti, sino all’incertezza provocata dalla strategia zero Covid e all’ascesa di nuovi poli produttivi (e demografici) tra India e Sud-Est asiatico.

Nelle ultime settimane, si sono verificati due episodi che simboleggiano in modo chiaro la ridiscussione della mappa delle supply chains asiatiche. Il primo è lo stop di Elon Musk all’espasione di Tesla in Cina, con l’attenzione del colosso statunitense delle auto elettriche che si sarebbe spostata sull’Indonesia. Bloccato il piano di ampliamento dello stabilimento di Shanghai, Musk sarebbe vicino a un accordo su cui si è espresso direttamente anche il presidente indonesiano Joko Widodo. I due si sono anche incontrati la scorsa estate, quando hanno siglato un accordo da 5 miliardi di dollari per la fornitura di nichel, elemento fondamentale per la produzione di batterie.

Da Tesla al decoupling produttivo di Sony

Il secondo episodio è la decisione della Sony di separare nettamente la produzione delle sue camere. Una parte, in Cina, dedicata solo al mercato cinese. E un’altra parte, al di fuori della Cina, dedicata al resto del mondo. La gran parte della linea produttiva del gigante giapponese dell’elettronica verrà trasferito nel Sud-Est asiatico.

Se nel caso di Tesla gioca un ruolo anche l’agguerrita concorrenza dei produttori cinesi sulle auto elettriche, con BYD che ha già raggiunto la leadership per numero di veicoli prodotti e spediti in giro per il mondo, la mossa di Sony anticipa una decisione che potrebbero fare anche altre aziende. Nell’ambito degli accresciuti rischi di un disaccoppiamento quantomeno parziale sul fronte tecnologico. Il Giappone è politicamente in prima linea nel seguire la strategia di Washington. Così come Sony ha di fatto operato un suo decoupling produttivo, nel 2022 anche la concorrente nazionale.

L’aumento del costo del lavoro

In cima alla lista dei settori ritenuti strategici, e sui quali dunque gli Stati Uniti stanno spingendo i partner a una stretta delle esportazioni di tecnologia avanzata verso la Cina, c’è quello dei semiconduttori. Ma la tendenza è più ampia e ha anche oltre ragioni al pressing politico di Washington. Tra questi l’aumento del costo del lavoro in Cina. La manodopera cinese non è più così a buon mercato: tra il 2013 e il 2022 i salari del settore manifatturiero sono raddoppiati, raggiungendo una media di 8,27 dollari l’ora. E il governo è diventato sempre più presente nella vita del settore privato.

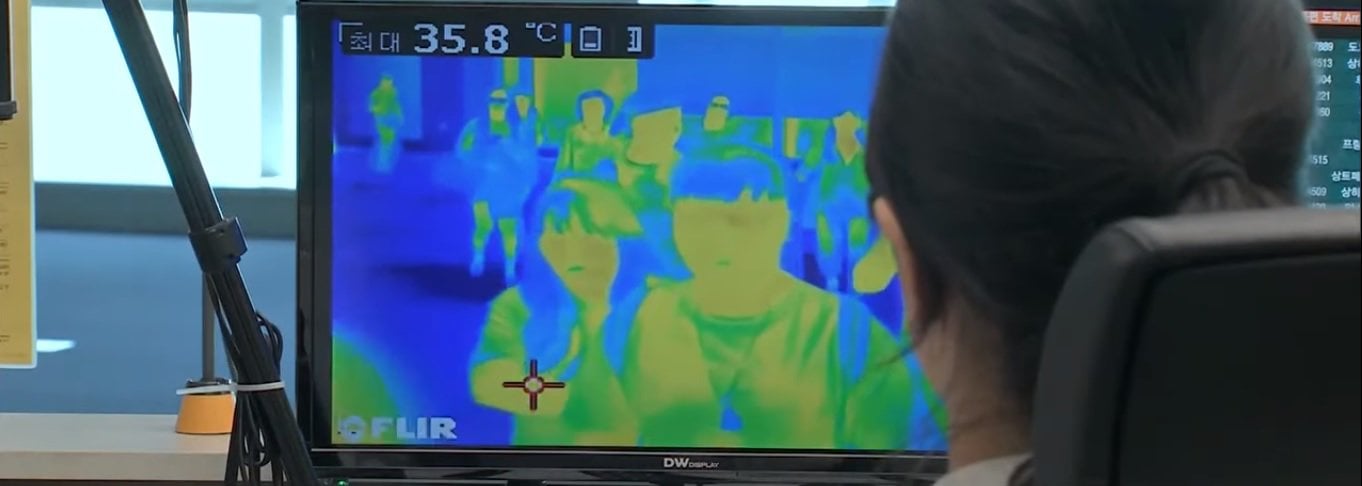

Le turbolenze produttive create dai lockdown ripetuti della strategia zero Covid non si sono ancora del tutto esaurite. E in molti cercano di diversificare. Apple è solo l’ultimo esempio del prezzo da pagare a causa dell’eccessiva dipendenza dalle linee di produzione cinesi: la produzione di iPhone è stata colpita in maniera imponente dalle restrizioni pandemiche e dalle proteste esplose lo scorso autunno nel mega impianto di Foxconn, il principale fornitore di Cupertino per gli iPhone. Apple sta ora accelerando la spinta per spostare la produzione dalla Cina ad altri paesi asiatici.

Boom del Vietnam, Malesia e Thailandia

Ad attrarre molti investimenti in uscita dalla Cina è soprattutto il Vietnam, la cui economia è sempre cresciuta anche durante la pandemia: +8,02% nel 2022, con un boom del 13,5% degli investimenti diretti esteri. Grandi protagonisti i giganti dell’elettronica. Da HP a Dell, da Google a Meta, tutti vogliono ridurre l’esposizione alla Cina della propria catena di approvvigionamento. Compresa Apple, i cui fornitori come Foxconn e Pegatron stanno mettendo radici ad Hanoi e dintorni.

Entro la prima metà dell’anno, una parte dei MacBook di Cupertino sarà prodotta proprio in Vietnam, uscendo per la prima volta dalla Cina. Una mossa che smentisce chi immaginava che la migrazione non avrebbe coinvolto prodotti di alta qualità. Le entrate di Qualcomm provenienti dalle fabbriche di chip vietnamite, molte delle quali appartengono a giganti globali come Samsung, sono triplicate tra il 2020 e il 2022. All’inizio di questo mese il governo locale di Ho Chi Minh City ha annunciato di essere alla ricerca di un investimento da 3,3 miliardi di dollari da parte di Intel.

La produzione della maggior parte dei server per data center delle maggiori aziende digitali si è spostata invece in Thailandia. Ma anche Malesia, Singapore, Filippine, Bangladesh e il Gujarat (lo stato indiano da cui proviene il premier Narendra Modi) stanno attraendo diversi investimenti.

Le contraddizioni dell’ascesa dell’India

L’India ha dalla sua parte anche lo storico sorpasso demografico alla Cina, che avverrà quest’anno e la renderà il paese più popoloso al mondo. Mentre la curva demografica di Pechino ha iniziato il suo declino prima del previsto. Si prevede che la quota di iPhone prodotti in India passerà da circa uno su 20 l’anno scorso a forse uno su quattro entro il 2025. Anche i paesi del Sud-Est sono per lo più in crescita demografica, ma non solo: si sta espandendo la classe media, come accaduto in Cina negli scorsi decenni, aumentando dunque la domanda di prodotti elettronici e tecnologici. Così come sta aumentando il numero di laureati, rafforzando a loro volta le competenze ingegneristiche utili ad attrarre linee produttive ad alta qualità tecnologica.

Non sarà comunque così semplice sostituire la Cina, nemmeno come gruppo. L’India, grande economia con una popolazione giovane, ha il potenziale per diventare una potenza manifatturiera. Ma la burocrazia di Nuova Delhi è un forte ostacolo, così come le leggi non del tutto accoglienti per gli attori internazionali a causa di uno storico protezionismo. L’India si è posizionata al 63esimo posto in una lista della Banca Mondiale di 190 paesi classificati in base alla facilità di fare affari nel 2019. Sebbene si tratti di un miglioramento rispetto alla 142esima posizione del 2014, anno di insediamento di Modi, l’India è ancora indietro rispetto alla Cina, che negli ultimi dati disponibili occupava la 31esima posizione.

I piani della Cina

C’è anche un fattore temporale: la Cina ha costruito un sistema manifatturiero e tecnologico integrato e capillare nel giro di diversi decenni. L’India e i paesi del Sud-Est asiatico sono ancora alle prime fasi della loro ascesa come hub produttivi nel settore tech. Inutile nascondere che le tensioni geopolitiche giocano e giocheranno un ruolo cruciale nel ridisegnare la mappa delle catene di approvvigionamento.

Non a caso la Cina, che si sente nel mirino degli Usa, sta provando ad accelerare la produzione autoctona nei settori in cui è più debole. A partire dai microchip. In quelli dove è più forte, invece, valuta a sua volta controlli o divieti alle esportazioni. Per esempio sulla tecnologia utile a fabbricare i pannelli solari più avanzati, di cui ha un semi monopolio. Tema particolarmente sensibile, in tempi di crisi energetica e ambita transizione verso fonti meno inquinanti. Insomma, Pechino dispone di armi utili per provare a scongiurare un’impresa che sarebbe complicata a prescindere: escluderla dalle catene di approvvigionamento. Di certo, però, dovrà imparare a non essere più l’unico incontrastato dominatore della produzione elettronica e tecnologica in Asia.